大学教員の夏休み

夏休みが終わって、後期の授業が始まりました。

学生のみなさんは充実した夏休みを過ごせましたか?

大学生の夏休みは長いので、やろうと思えばいろんなことにチャレンジできますよね。

かくいう教員は夏休みの間、何をやっているの…?

と思われる方もいるかもしれません。

会社勤めの友人からは「大学の教員って夏休み長くていいよね」と言われることもありますが…

じつは優雅に休んでいるわけではありません!

僕の場合は学会に行ったり、じっくり論文を読んだり、次の実験の構想を練ったり、といったことをして過ごしていました。

要するに研究ですね。

教員によって過ごし方は違うと思いますが、みなさん研究、臨床活動、社会活動などいろいろなことに時間を使っています。

ということで、思ったよりも教員はヒマではないのです(笑)。

でも、何をやるか自由に決められるのは恵まれていると思いますね。

大学という場では、教員は授業・論文指導や校務以外にも、研究、臨床活動、社会活動などを進めて、その成果を教育に還元していくことが大事だと思っています。

そんなわけで参加してきた学会の一部を紹介します。

9月5日~7日に東北学院大学で開催された日本心理学会第89回大会の様子です。

こちらが大会の看板です。

キャンパスまでは仙台駅から地下鉄でわずか一駅、そこから駅直結という抜群のアクセスで、きれいなキャンパスでした。

学会での発表には大きくポスター発表と口頭発表という形式があります。

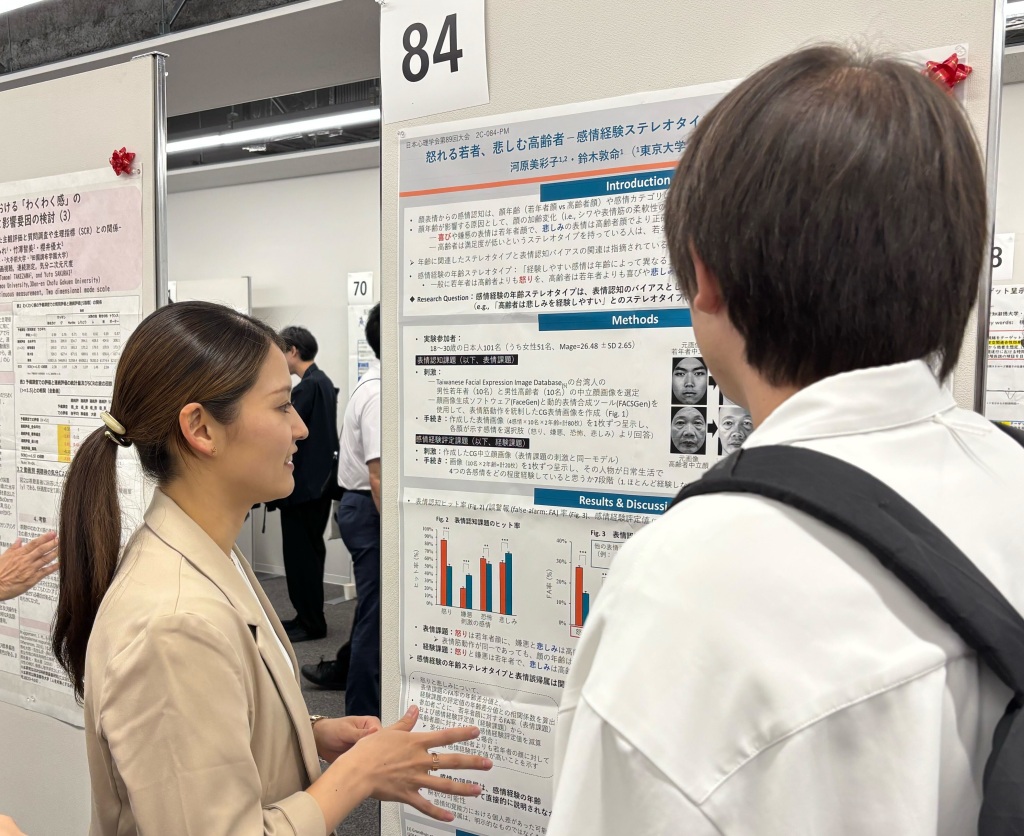

こちらはポスター発表の様子です。

東京女子大で学部から心理学を学び、大学院で修士号、博士号を取得して、現在は東京大学で研究員として研究を進めている先輩です。

ポスターは大盛況で、話を聞けるまでだいぶ長い時間待ちました。

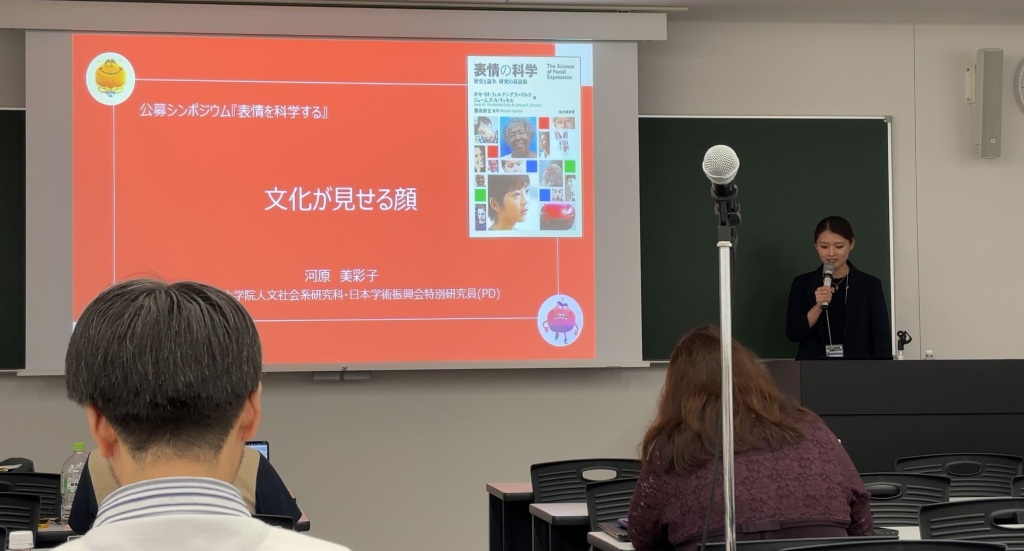

また、こちらは口頭発表の様子です。

「表情を科学する」という書籍の出版記念シンポジウムの中で、「文化が見せる顔」というとても魅力的なタイトルで、書籍の紹介に加えて、ご自身の研究成果を織り交ぜて発表していました。

上のポスターと同じ先輩ですね、大活躍!

僕自身はというと、「声が伝える『私らしさ』と『その人らしさ』を考える」というシンポジウムの指定討論者を務めました。

いくつかの発表(話題提供)をまとめる形でコメントしたり、発表者に共通の問いを投げかけたりするような役回りですね。

すっかり写真を撮るのを忘れていたのが悔やまれます…

声優やメタバースなどへの関心をきっかけに、自分の「声を変える」こと、そしてそれに伴って「自分も変わる」可能性に興味を持っている人もいるかもしれませんが、そういう方にとってはきっと興味深いシンポジウムだっただろうと思います。

ということで、今日は大学教員の夏休みの実例を紹介してみました。

(心理学科:教員)